野江看護専門学校についてAbout Us

学校長あいさつ

2022年10月31日より、前任の堂前尚親先生を引き次いで野江看護専門学校校長を務めています、大阪府済生会野江医療福祉センター総長の三嶋理晃です。

この素晴らしい野江看護専門学校の増々の発展に寄与し続けたいと思います。宜しくお願い申し上げます。

本校は平成6年4月に開校して以来、令和6年(2024年)度の第29期生まで1,266名の卒業生を送り出し、看護師の国家試験ではトップクラスの実績をあげて来ました。

近年、医療の高度化や医療技術の目覚しい進歩に伴い、看護師には医学と看護学の幅広く高度な知識と技術が求められ、さらに患者さんと身近に接して寄り添い支える重要で崇高な役割を担っています。医療制度の改革など医療・福祉を取り巻く環境の目まぐるしい変化と少子高齢化が進む我が国では、看護師に求められる仕事は多岐にわたっており、その役割は重要で社会から大きな期待が寄せられています。

本校は、医療・保健・福祉に関する幅広く質の高い教育と母体である大阪府済生会野江病院での実習による、きめの細かい実践的な看護教育を行っています。患者さんの立場になって患者さんのために考える豊かな感受性と人間愛あふれる心優しい、そして一人一人が自ら考えて積極的に自己研鑽に励み社会に貢献する優秀な看護師を育成し送り出したいと考えています。

3年間の勉学中には、様々な悩み事に出会うかも知れませんが、心身共に充実した楽しい学生生活を送れるように、職員一同は出来る限りの支援をしていきます。看護師になろうと決心した時に抱いた「人のためになりたくて看護師になる」という素晴らしい決意が実現できるように成長されることを願っています。

学校長 三嶋 理晃

本校の教育方針

-

教育理念

済生会の精神に基づき、生命の尊厳と自己・他者・ものを大切にする心をもち、あらゆる人々の健康と生活を護る専門職業人を育成する。

-

教育目的

看護師に必要な基礎的知識、技術を身につけ、専門職業人としての誇りと責任をもって社会に貢献できる人材を育成する。

-

教育目標

- 人間を尊重し、倫理観に基づいた責任ある行動がとれる。

- 人間は身体的・精神的・社会的に統合された存在であり、固有の信念や価値観を有するものとして理解できる能力を身につける。

- 良い人間関係を形成することができる。

- 対象にとって最適な根拠ある看護を実践するための能力を身につける。

- 地域でくらす人々の看護を実践するための能力を身につける。

- 多職種と連携・協働するために看護の役割を理解し、実践するための能力を身につける。

- 社会の変化に対応するために専門職業人として成長・創造・探求し、社会に貢献できる能力を身につける。

ディプロマポリシー

済生の力

- 生命と人生を尊び、他者への思いやりや寄り添う気持ちをもつことができる

- 自己・他者・ものを大切にできる豊かな人間性を身につけることができる

良い人間関係を形成する力

- 自己の思いや考えを表現し、他者に効果的に伝える工夫や配慮ができる

- 異なる文化・多様な価値観をもつ人々をかけがえのない人間として尊重できる

- コミュニケーション能力を身につけ他者と協同し、互いに成長し合える関係が築ける

- 心身の状態をセルフマネジメントできる

看護を実践する力

- 対象である人間を生活者として捉えることができる

- 根拠ある知識・技術に基づき、対象の意向を尊重した看護が実践できる

- 多様な生活・療養の場や健康状態に応じた看護が実践できる

- 最適な看護実践の提供を目指し、振り返り、評価することができる

- 保健・医療・福祉制度と他職種の機能と役割を理解することができる

- 多職種間との情報交換や課題解決に向けて協働できる

専門職業人として成長・創造・探求する力

- 豊かな人間性の基盤となる幅広い教養を身につけることができる

- 専門職業人としての責務を自覚し、職業倫理に則って行動できる

- 自己の取り組むべき課題を見出し、課題解決に向けて行動できる

- 国内外の社会の変化に関心をもち、対応しようとする姿勢を持つことができる

- 社会・環境問題に関心を持ち、地域社会に貢献できる

学校概要

-

課程/学科

看護専門課程/看護学科

-

修業年限

3年(3年課程・全日制)

-

入学定員

40名(男女)

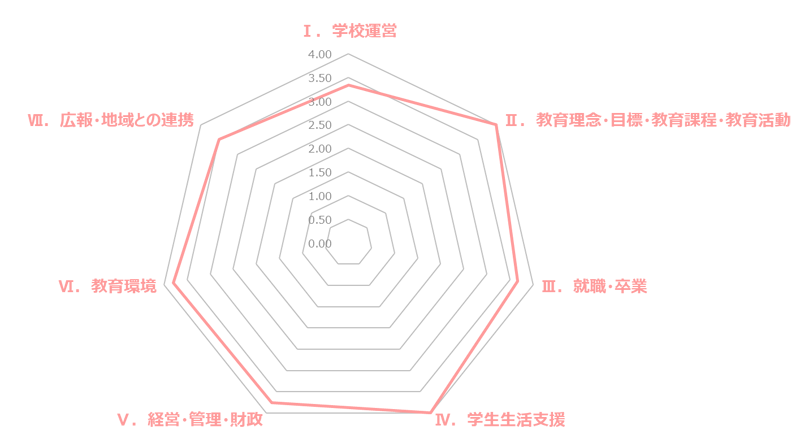

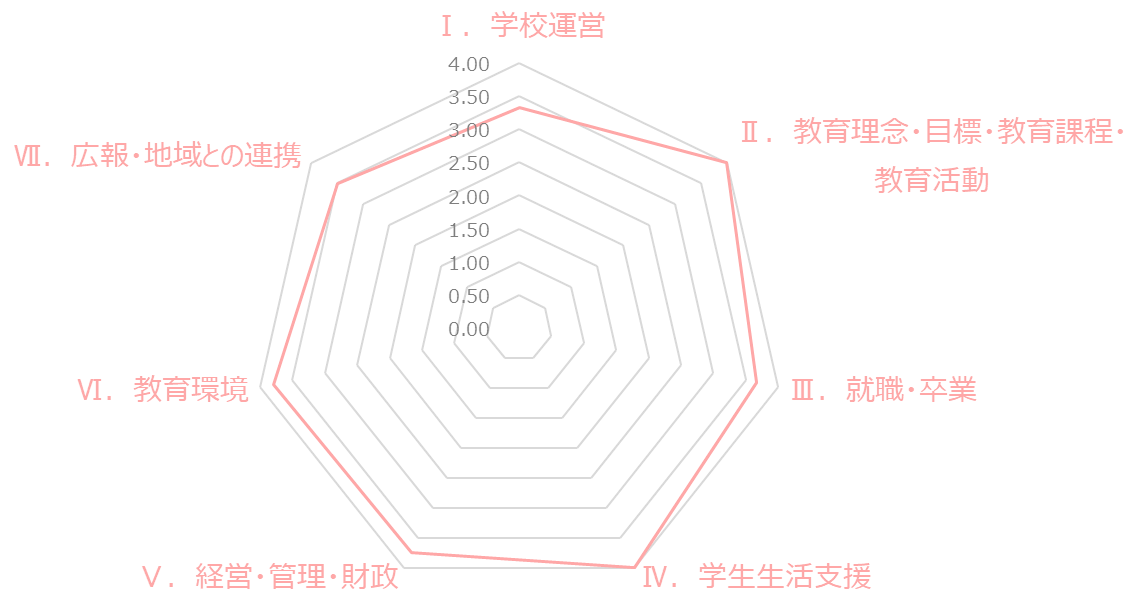

自己点検・評価

本校では、定期的に教育活動および学校運営の評価を行っています。

評価は7領域31項目からなり、4点満点の評価を行っています。

2024年度 評価の概要

| カテゴリー | 評価 | 概要 |

|---|---|---|

| Ⅰ.学校運営 | 3.33 |

年単位の組織目標から個々に目標を設定し、中間評価を実施して後期にいかしている。組織全体では年度末に評価を行い、その振り返りを翌年度の目標設定につなげている。今後は長期・中期・年度目標を設定すると共に評価を行い、目標と進捗状況の確認と共通認識ができる機会を設けていく。職員会議・教務会議を定期的に開催し重要事項の検討及び共通認識の場としている。また必要に応じ臨時委員会を組織したり、係担当の各々がリーダーシップをとり、教職員全体が協力的に行動しあって連携を図れている。 |

| Ⅱ.教育理念・目標・教育課程・ 教育活動 |

4.00 |

教育理念・目的・目標は一貫性があり、社会情勢や時代の要請に応える教育内容となるよう、適宜検討会を開催し見直しを行っている。初回授業で、シラバスを用いて科目目標と評価方法の説明を行っている。教育内容においては学生の反応を捉え学生のレベルに応じた内容となるよう工夫し、学習者参加型の授業形態を増やしている。また成績不振者には単位取得に向け、個別に学習支援を行っている。研究授業等により教育実践力の向上を図っている。実習指導者と教員の連携は密にとれており、教育目標達成に向けた人的・物的環境を整備している。 |

| Ⅲ.就職・卒業 | 3.67 |

教員が各領域の担当となって国家試験対策を行っており、高い看護師国家試験合格率を維持している。母体病院協力のもと実施している先輩看護師との座談会は大変好評であり、看護師としての将来像育成につながっている。卒業生に対してホームカミングディを行い、ピアサポートやメンタルサポートにつなげる機会を設けている。また学内施設設備の使用を許可し、卒業後も一人で悩みを抱えないよう、いつでも相談できる場として継続的な支援をしている。 |

| Ⅳ.学生生活支援 | 4.00 |

学生生活がスムーズに送れるよう、様々な面で学生生活を支援している。健康管理等による身体的側面からの支援だけでなく、担任制による細やかな関わりや臨床心理士によるスクールカウンセリング等による、精神的側面からの学業支援、並びに授業料分納制度や母体病院からの奨学金制度等による、経済的側面からも学業支援を行っている。学生自ら感染防止対策行動がとれるよう、ワクチンガイドラインに沿った指導を行うなど健康管理教育に力を入れている。 |

| Ⅴ.経営・管理・財政 | 3.75 |

年間計画に基づき計画的に予算・事業が執行され、組織的な経費の節減対策を検討している。授業料滞納者に対しては、分納制度や個別の対応を今後も継続して行っていく。年1回消防署を招いた防災訓練、さらに月1回教職員による火災や地震を想定した防災訓練を行っている。訓練の成果をマニュアルに反映させ、より現実的な危機管理体制の構築に努めている。学生用食料・飲料水の備蓄については、防災訓練の機会に確認している。 |

| Ⅵ.教育環境 | 3.80 |

保健師助産師看護師学校養成所指定規則に定められた備品・設備は整備され、定期的に点検し補充している。今後も計画的に予算を確保し、最新の教育機器の導入を図り、学習環境の整備に努めていく。 インターネット、PC環境については今後のICTを活用した教育を見据え、Wi-Fi環境の整備等について検討していく。学生自治会の設置はないが、学生間交流を教科外活動に位置づけ、異学年の交流の場を意図的に設置している。 |

| Ⅶ.広報・地域との連携 | 3.50 |

病院・学校ホームページを一新し、学校行事やオープンスクールの日程などを随時更新している。学校紹介や母体病院広報誌へ学校情報の掲載等の広報活動を継続していく。オープンスクールは多くの人が参加しやすいよう平日・土曜・日曜にも開催した。また、高等学校の進路相談会にも積極的に出席している。ボランティア活動の案内を行っているが、学校としての活動参加までは実施できていない。今後、地域に根差した学校としての存在感をアピールしていく。看護職の再就職支援に向けた研修を年4回実施している。 |

学生および教職員の個人情報とプライバシーについて

本校では、学生および教職員の個人情報とプライバシーの保護のため、許可のない校内での写真・動画撮影や録音を禁止します。

- 教職員が業務のために写真・動画撮影・録音をする場合があります。

- 学生や来校者が写真・動画撮影・録音を希望される場合はあらかじめ本校教職員に許可を得てください。

・撮影対象以外の方、そのほか個人情報が映り込まない様にしてください。撮影した写真・動画を確認させていただくことがあります。

注意

- 本校の許可を得て撮影したものであっても、撮影対象以外の学生・教職員が映り込んだ画像・動画は使用できない場合があります。

- 無断撮影・録音等が判明した場合は、データの消去をお願いすることがあります。

- 撮影・録音したデータをSNSなどのインターネット上で公開し問題が発生した場合は、投稿者の責任であり、本校は一切の責任を負いません。